In questa pagina verranno inserite le biografie dei neresinotti di ieri e di oggi, dei loro famigliari e discendenti, particolarmente distintisi con le loro opere, azioni, comportamenti, che abbiano contribuito, direttamente o indirettamente, a onorare Neresine nel campo civile, religioso, culturale, professionale, economico, sportvo, ecc.

Attendiamo segnalazioni. I testi saranno inseriti in modo assolutamente casuale.

Inauguriamo questa rubrica con un semplice e noto personaggio della vecchia Neresine, pubblicando il necrologio apparso su una vecchia DIFESA ADRIATICA a firma di P. Flaminio Rocchi. La documentazione ci è stata gentilmente inviata da Oreste Pocorni e dalla moglie Giuliana.

Il 24 aprile 1984 è piamente deceduto a Neresine il signor Gigi Sigovich. Era nato il 6 giugno 1905 e per 65 anni aveva esercitato il mestiere di calzolaio. Uomo cordiale, allegro, simpaticissimo. Attraverso le scarpe conosceva la vita e i segreti di tutto il paese. Nonostante una noiosa infermità, aveva trasformato il suo laboratorio in un salotto. Piccolo, seduto davanti al suo deschetto, rigirava tra le mani, come giocattoli, gli scarponi, scorticati sulle rocce ed i sandaletti da spiaggia, le ciabatte e le scarpette col tacco a spillo. Scuoteva la testa, ma aveva un rimedio per tutti. Parlava, sorrideva e contemporaneamente manovrava come un giocoliere il trincetto, la raspa, la lesina, il martello, il tirasuole. In un attimo le puntine dalle sue labbra scomparivano nella suola sotto una martellata. Con le sue lunghe braccia tirava lo spago resinato e lo infilava crine contro crine, come un prestigiatore. Risuolava, rappezzava, imbullettava, incollava tutto. Infine levigava, lucidava e con un’ultima carezza della mano ti consegnava la scarpa rifatta, nuova. Con la sua morte si è chiuso anche il suo salotto. E’ scomparsa una istituzione. Tutto il paese se ne è accorto e lo ha accompagnato prima in chiesa, poi in cimitero, mentre le campane annunciavano tristemente la morte di un artigiano semplice, ma di un grande amico. Peccato – avrà detto – che in paradiso gli angeli non portino le scarpe.

FULVIO BRACCO è mancato sabato 21 aprile 2007, presidente onorario dell’omonimo gruppo farmaceutico. Nato nel 1909 a Neresine da famiglia di sentimenti italianissimi a cominciare dal bisnonno Giovanni cosi come il padre Elio e la madre Nina Salata di Ossero, sorella dello storico Francesco. Il padre paga lo spirito irredentista con due anni nel carcere politico di Graz, dove però imparerà il russo e il tedesco, Fulvio stesso con la mamma e il fratello Tullio, vengono internati nel campo di concentramento di Feldbach. Alla fine della grande guerra la famiglia si ricompone a Neresine dove il padre Elio riprende la guida della comunità italiana del paese, assumendo anche cariche governative nell’isola. Successivamente viene nominato Sottoprefetto a Trieste.

Nel 1927 la famiglia si trasferisce a Milano dove il padre Elio da inizio alla lunga avventura dei Bracco nel settore farmaceutico “Quasi per caso, e per fortuna” ricorda la figlia Diana Bracco, attuale presidente e amministratore delegato del gruppo, la proposta arrivò da un amico tedesco. “Alla Merck serviva una presenza in Italia” e Bracco, nonostante non sapesse nulla di quel business, accettò. “E presto diventò un uomo amatissimo dalla classe medica. Segno che era entrato in pieno in un mondo che non era il suo”. Questa onesta rivelazione di una cosi autorevole dirigente e stretta componente famigliare, mi autorizza a riportare quanto sentito da sempre in famiglia, e cioè, che il fortunoso incontro con il personaggio sopra citato, avvenne per puro caso in uno scompartimento di un treno e la proposta dell’allora sconosciuto compagno di viaggio scaturì da una normalissima conversazione, ovviamente in tedesco, imparato nel carcere di Graz! Nasce cosi la “Società Italiana Prodotti E. Merck”. Nel 1934 il venticinquenne Fulvio, già laureatosi in chimica e farmacia, viene assunto in azienda e successivamente nominato direttore tecnico. Nel 1936 la denominazione dell’azienda viene modificata in “Società anonima Bracco già italmerck”. Dopo la fine del secondo conflitto mondiale il padre Elio lascia al figlio Fulvio la responsabilità dell’azienda, anche per dedicarsi da buon patriota alla causa dei profughi istriani e dalmati, attraverso la costituzione dell’Associazione Venezia Giulia e Dalmazia che contribuirà a fondare. Elio Bracco morirà a Roma nel 1961. Con piacere inserisco un piccolo ricordo personale, verso la fine degli anni ‘50, Elio Bracco venne a Marghera in occasione di un’inaugurazione che non ricordo di che tipo, ci andai con mio nonno Giacomo Canaletti che come neresinotto e suo coetaneo lo conosceva bene, dopo i saluti tra i due, Elio Bracco chiese al nonno chi era quel bambino che teneva per mano, con un malizioso “Questo non pol esser tuo fio”e il nonno di rimando ”No, ma non el podaria esser gnanca tuo” con riferimento scherzoso all’età dei due amici. Fulvio avvia lo stabilimento di Lambrate, quartier generale del gruppo, e lancia l’azienda nel nuovo settore della diagnostica medica, individuando nei mezzi di contrasto il settore privilegiato di produzione, di ricerca e sviluppo su cui puntare. Questa scelta strategica ha aperto la strada maestra nel raggiungimento di risultati e traguardi sempre più prestigiosi. Fulvio Bracco diviene esponente di primo piano della chimica farmaceutica italiana e figura di spicco del mondo industriale del nostro paese. E’ stato tra l’altro vicepresedente di Confindustria, presidente di Assofarma (oggi Farmindustria) e Aschimici (oggi Federchimica). E’ nominato Cavaliere del lavoro nel 1963. Nel 1988 il Comune di Milano gli conferisce la medaglia d’Oro di cittadino benemerito. Nel 2001 riceve dal Presidente Carlo Azelio Ciampi il collare di Decano dell’ordine al merito del Lavoro. Fulvio come il padre non dimenticò mai di interessarsi, nonostante i tanti impegni, del mondo degli esuli e della sua Neresine, fu tra l’altro Presidente Fondatore del Circolo Giuliano Dalmata di Milano, ove grazie a Lui gli esuli trovarono un punto di ritrovo per ricordare la loro terra perduta. Oggi, Bracco è presente in 115 paesi, direttamente o attraverso consociate e Joint-venture. Oltre duemila gli operatori con tre centri di ricerca internazionali: Ivrea, Ginevra e Princeton. Concludiamo questo breve e sicuramente incompleto ricordo di Fulvio Bracco e della sua azienda, riportando la lettera che la figlia Diana ha scritto al Vicepresidente del Comitato ANVGD di Milano sig. Godeas, che dimostra e conferma la continuità del legame affettivo della famiglia Bracco con le nostre terre e con Neresine in particolare.

Caro Amico

Desidero manifestarle la profonda riconoscenza mia e della mia famiglia per la partecipazione e la bella testimonianza da Lei portata a nome degli istriani residenti in Italia alla messa del 2 Maggio scorso in memoria del Babbo. Le siamo in particolar modo grati per le appassionate parole con le quali ha voluto ricordare la figura di mio Padre ed il legame, che è rimasto forte nel suo cuore, con l’amata terra di origine. L’Istria. L’Isola di Lussino, Neresine e, poi il dramma dell’esodo hanno sempre fatto parte dei suoi pensieri. Ogni giorno. Mi sono commossa ascoltandoLa e ho trasecolato udendo che sul sito della Presidenza della Repubblica il Babbo, che si sentiva così italiano, risulta ancora nato a Neresine, Croazia! E’ più che un dovere, per me, riparare ad un errore che è una profonda offesa per la memoria di mio Padre. E anche per me e per la mia famiglia. Sto quindi scrivendo una lettera alla Presidenza della Repubblica richiamando la legge 15 Febbraio 1989 n. 54 e chiedendo venga osservata anche, e soprattutto, dal sito della Presidenza della Repubblica. Ancora La ringrazio per il suo apprezzato intervento e le invio i miei più cordiali saluti. Diana Bracco

Il presidente della nostra Comunità ha inviato alla figlia Dott.ssa Diana Bracco il seguente telegramma: "La Comunità di Neresine in Italia, porge a tutta la famiglia Bracco le più sentite condoglianze per la scomparsa dell'infaticabile imprenditore neresinotto cav. del lavoro Fulvio Bracco. Giuseppe Rocchi"

Nel pomeriggio di domenica 1 settembre 1991, mentre lottava per spegnere un incendio doloso nelle campagne della provincia di Cagliari, precipitava e moriva Simeone Camalich. Non aveva ancora 40 anni, più volte campione italiano di nuoto nelle categorie giovanili e secondo ai Campionati italiani assoluti. Fin da ragazzo coltivò la passione per il volo, aveva frequentato l’Accademia Aeronautica diventando ufficiale pilota, passando poi agli elicotteri svolgendo compiti umanitari, trasporto di feriti, salvataggi in montagna. E’ stato un eroe del nostro tempo, vittima di assassini tra i più vili.

Figlio della neresinotta Marianna Camalich in Camalich, lo ricordiamo in questa sezione attraverso un articolo scritto dal noto giornalista sportivo Aronne Anghileri ed apparso nella Gazzetta dello Sport subito dopo la sua scomparsa.

Mentre era impegnato a spegnere un incendio nelle campagne di Sinnai, nei pressi di Cagliari, il 1° settembre è precipitato con il suo elicottero, ed ha perso lavita, il comandante Simeone Camalich.

Simeone era uno dei nostri, per alcuni anni (fra il 1966 ed il 1969) fra i migliori ranisti italiani, molte volte azzurro nella Giovanile e due volte anche nella Nazionale assoluta, otto volte campione italiano nelle categorie giovanili, sei volte sul podio ai campionati assoluti.

Era soprattutto un atleta splendido, in ogni senso. Un ragazzo fisicamente molto bello, di grande temperamento, di grande educazione, di grande simpatia. Affermarlo adesso può sembrare facile e retorico, dopo questa morte avvenuta mentre si stava prodigando in un’opera di enorme valore sociale, per limitare i danni che squallidi criminali, pronti a trasformarsi in assassini, procurano ogni anno al territorio del paese.

Simeone era veramente un magnifico sportivo ed un fuori classe nella vita. Come nuotatore rinuncio a descriverlo: sono più efficaci quelle frasi staccate che lo riguardano, scritte sui giornali di oltre 20 anni fa, e che riproduciamo a parte. L’uomo merita invece di essere ricordato con parole più attuali. Di campioni, il nuoto italiano ne ha avuti e ne ha molti, di uomini che rischino la vita per assolvere una missione, prima ancora che per mestiere, molto pochi. E’ per questa differenza che Simeone Camalich diviene un campionissimo, è il più importante di tutti.

La sua famiglia proviene dall’Istria: i suoi abbandonarono la natia Lussino dopo la guerra nel 1947, quando centinaia di migliaia di italiani partirono profughi, affrontando un futuro incerto e colmo di amarezza. Giorgio Camalich, capitano lungo corso, si rifugiò a Venezia e lì trovò Marianna Camalich, compaesana e lontana parente. Si sposarono nel 1948: il 21 settembre 1951 nacque Simeone, e l’anno seguente il secondogenito Diego.

Poi il lavoro del capofamiglia consigliò il trasferimento a Livorno, dove Simeone e Diego cominciarono a nuotare, sotto le cure di Gino Piccini, il sanguigno, iroso, appassionante animatore del nuoto labronico per decenni. Piccini oggi ricorda Simeone come il più volonteroso, disciplinato, disponibile dei suoi allievi: “Un ragazzo così bravo che mai mi ha dato motivo di lamentarmi di lui, di fargli un rimprovero. Tecnicamente è stato il migliore del nostro ambiente, dopo Massimo Rosi che disputò l’Olimpiade di Roma”

A 15 anni Camalich cominciò la serie di successi in campo nazionale. Fu avversario di Massimo Sacchi (che andò all’Olimpiade del Messico ed è zio di Luca, attualmente campione europeo), di Maurizio Giovannini, dell’italo-cinese Enrico Benanti. Il fratello Diego, ranista anche lui, si accontentava di arrivare in finale ai campionati giovanili. La prima convocazione internazionale decise il destino di Simeone: ebbe il battesimo del volo in occasione di un meeting ad Atene e tornò con una convinzione: “Mamma, io farò il pilota. Ho visitato tutto l’aereo, sono stato in cabina con il comandante, ed ho deciso che voglio volare”.

Non facile liberarsi della “leva di mare”, alla quale il figlio nuotatore di un capitano marittimo era destinato, ma Simeone ebbe fortuna, trovò comprensione negli alti comandi, e andò all’Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Suo fratello Diego invece restò in Marina, all’Accademia di Livorno.

Nacque così l’ufficiale pilota Simeone Camalich. Prima in servizio a Lecce dove volava sugli Aermacchi, poi a Frosinone alla scuola degli elicotteristi, poi in altre sedi, soprattutto a Linate, al servizio di chi soffriva, di chi era in pericolo, di chi aveva bisogno di un soccorso urgente in condizioni difficili. Chissà quanti trasporti di feriti e ammalati, chissà quanti salvataggi in montagna ha effettuato. Dopo la sua scomparsa, ho letto parole commosse pronunciate da responsabili del Soccorso alpino: “Era un pilota di altissima professionalità, che sapeva dare il massimo anche nelle situazioni più pericolose. Sapeva infondere fiducia nei propri compagni ed era aperto con tutti, simpatico, cordiale, giovanile. Nelle azioni di soccorso in montagna era ormai diventato un mago”.

In servizio a Linate, tornò in piscina, giocava a pallanuoto con il Cus Milano. Fu in occasione di una serata con alcuni compagni di squadra che conobbe Sabina Plizzi, cortinese residente in Lombardia: nacquero un’intesa ed un amore fulminei, irresistibili, fra due giovani che avevano molto in comune, anche la provenienza dal Triveneto. Erano fidanzati da poco, quando Simeone nel 1983 fu destinato in Libano, con il reparto degli elicotteristi italiani. Sabina voleva seguirlo e per farlo esisteva una strada sola: sposarlo. Fecero tutto in pochi giorni, chiedendo dispense, evitando le pubblicazioni, superando ogni ostacolo. Al termine del suo incarico in Medio Oriente, durato otto mesi, il suo comandante lo definiva così: ”Ufficiale dotato di ottime doti morali e dal carattere allegro ed estroverso, che lo ha fatto ben volere e stimare sia dai superiori che dai colleghi ed inferiori, che ne hanno sempre apprezzato le doti umane e la costante disponibilità. (…), Si è distinto particolarmente nel campo sportivo, aggiudicandosi diverse gare natatorie. Pilota in possesso di una ottima esperienza del volo in ambienti particolari, mi è stato di valido aiuto portando a termine nel migliore dei modi tutte le missioni affidategli, anche in zona operativa, sia di giorno che di notte, volando spesso in condizioni meteorologiche ed ambientali molto difficili . Lo vedo partire con profondo dispiacere” Il giudizio finale era il massimo previsto: eccellente.

Dopo il Libano i Camalich si stabilirono a Fenegrò, paesino Comasco, in mezzo al verde, in una romantica casetta della famiglia di Sabina. Furono anni felici, con intensi giorni di vacanza che seguivano ai lunghi periodi di servizio. Infine, divenuto Maggiore dopo 17 anni di servizio militare, Simeone lasciò l’Aeronautica. Era stato richiesto dall’Alitalia e dalla Alisarda, ma fu molto deluso quando, ai colloqui introduttivi per la nuova professione, fu messo sullo stesso piano dei pivelli che avevano la centesima parte delle sue ore di volo. Non poteva accettarlo, se ne andò in silenzio e scelse di lavorare ancora sugli elicotteri per la Elialpi.

La sua sede era all’ospedale di Borgosesia. Lo incontrai lì, l’anno scorso, quando vi andai per una dolorosa evenienza familiare. Lui stava accanto al suo elicottero, aveva grossi baffi biondi ed io non lo riconobbi. Lui invece sì: mi chiamò, fu molto cordiale, parlammo a lungo, mi disse del suo lavoro di soccorritore, di sua moglie e della figlioletta Micol nata da poco, dei giorni che trascorreva con loro fra un periodo di servizio e l’altro, fui molto impressionato da quell’incontro, fui molto fiero che il nostro ambiente producesse uomini come Camalich. Tornai a Borgosesia, gli portai un’Agenda Diana (“non c’è il tuo nome, perché hai vinto soltanto titoli giovanili, ma tienila ugualmente”, gli dissi), poi cercai le vecchie foto che gli avevo fatto 25 anni fa, a Roma, a Parigi, a Dortmund. Volevo mandargliele, poi mi trattenni: progettavo di scrivere un articolo su di lui, su questo ex azzurro che aveva abbracciato una professione così nobile e così strana, e le foto potevano servire. Non potevo immaginare che l’articolo l’avrei scritto in una circostanza come questa.

Giovedì 24 Gennaio 2008 è stato pubblicato sul PICCOLO di Trieste a firma di Pietro Comelli il seguente articolo che illustra la brillante carriera marinara di un discendente della “razza” neresinotta. Si tratta del cap. Dino Sagani e basta osservare la foto qui sotto del suo (e mio) bisnonno Giuseppe Canaletti (nonno Bepo) per capire che non c’era altra alternativa che diventare un eccezionale lupo di mare.

Visto l’esempio del padre Giuseppe – comandante in pensione da meno di un anno, come il nonno Clemente e il bisnonno Giuseppe, lussiniani doc – al figlio d’arte Dino non restava che la scelta del mare. Anche se il papà, a suo tempo, aveva cercato di dissuaderlo da una vita che lascia poco spazio alla famiglia. Parole cadute nel vuoto. Il primo imbarco di Dino come mozzo arriva a soli 16 anni durante le vacanze estive, quando frequentava il Nautico, a bordo di una piccola nave mercantile partita dalla Sicilia. Un impatto con la vita dura del marinaio, partendo dal piano più basso della scala gerarchica.

Ma a Dino quella vita piaceva e allora, dopo il diploma al Nautico sezione Capitani, arrivò il passaggio quasi automatico nella Marina Militare. Nel 1990 l’imbarco da volontario a bordo della Milazzo, per lo sminamento delle acque antistanti il Kuwait. Finita la parentesi militare, il primo imbarco da allievo ufficiale con la compagnia Chevron, a bordo di superpetroliere sulla rotta Paesi arabi-Stati Uniti. “Quando incrociavamo una nave da crociera – ricorda Sagani – sul ponte della petroliera sognavo le feste nei saloni di quelle grandi navi bianche”.

Un sogno che Dino si era imposto di realizzare, pensando al mito di Tino Straulino, l’ammiraglio lussiniano che risalì il Tamigi arrivando a Londra a bordo della Vespucci a vele spiegate. E così, dopo il periodo di navigazione necessario per l’esame di aspirante capitano di lungo corso, Sagani s'imbarcò in Italia su alcuni traghetti con la qualifica di terzo ufficiale. “Dopo essere rimasto per un paio di anni vicino a casa nelle acque dell’Adriatico la voglia di scoprire il mondo era però troppo forte – spiega Sagani – Non ci pensai molto davanti alla proposta d’imbarco come terzo ufficiale della compagnia di crociera P & O Princess Cruises”. Il sogno stava diventando realtà. Nel 1994 l’arrivo all’aeroporto di Miami per raggiungere la Crown Princess, una delle più grandi navi da crociera costruite a Monfalcone, che rappresentava il primo imbarco navigando nei Caraibi, Messico e poi in Alaska.

Un trampolino che gli ha consentito di bruciare in pochi anni tutte le tappe, girando il mondo: il titolo di capitano di lungo corso nel 1998, le promozioni ai gradi superiori fino al titolo inglese di “Master unlimited” nel 2000, con l’imbarco da primo ufficiale su nave battente bandiera inglese, l’Ocean Princess, per la quale Dino seguì la fase finale dei lavori a Monfalcone. E poi l’incarico di comandante in seconda della flotta nel 2003 in Australia sul Pacific Princess. Una “Love boat” dove Dino conosce e si innamora di Raquel, una ballerina di danza classica di Sydney. Il classico colpo di fulmine, dopo neanche sei mesi le nozze a Trieste e Raquel che segue Dino durante i suoi viaggi. Da allora gli imbarchi da comandante in seconda si susseguono su tutte le navi Princess.

Ma la grande notizia è arrivata meno di una settimana fa da Southampton: Dino Sagani promosso comandante, il più giovane della flotta. Assumerà il comando della Sea Princess, una nave da più di 2000 passeggeri e 900 persone di equipaggio. Prima missione il 4 febbraio ad Antigua, timone in mano a San Thomas nelle Isole Vergini.

“La maggioranza dei nostri passeggeri sono americani e inglesi ma se capita un italiano a bordo – dice il neocomandante – voglio sempre conoscerli. Dopo tutto una chiacchierata in italiano all’estero fa sempre piacere” Ne ha di aneddoti da raccontare. Belli e brutti. Le onde alte 20 metri vicino l’Antartide “Non sono il massimo per delle navi passeggeri”, oppure gli incontri con personaggi famosi. “Su tutti Ronald Regan e Sophia Loren, ricordo ancora quando la Loren – dice Sagani – sul ponte di comando del Crown Princess, accompagnata dal comandante, mi chiese se era possibile avere un caffè espresso che noi marittimi italiani non ci facciamo mai mancare.

Ma quali sono le difficoltà che può incontrare un comandante? “I passeggeri e l’equipaggio ti considerano come una figura al di sopra di tutto, ma bisogna anche dimostrare – spiega Sagani – di avere polso e saper prendere la decisione giusta in qualsiasi momento. Senza esitazione, mettendo davanti a tutto la sicurezza dei passeggeri e della nave”. E ancora: “Durante la navigazione si usano i nuovi sistemi di navigazione integrata, ma nei porti – sottolinea – un ormeggio preciso e veloce, soto lo sguardo attento dal ponte dei passeggeri, sta tutto nell’abilità del comandante”. Una manovra che Sagani vorrebbe compiere un giorno a casa sua, perché “Il mio sogno da comandante – dice – è entrare con la Princess a Trieste”.

Nota del Webmaster: Nella mia famiglia del ramo neresinotto, questi exploit professionali non sono affatto rari. Ricordo quì con affetto e pubblico la foto dello zio Giacomo (Giacometto) Canaletti (1929-1964) che divenne a 27 anni il più giovane comandante di una petroliera della flotta della "Esso".

Erano le "Maestre" di Neresine. Il loro ricordo è anora vivo tra coloro che le hanno conosciute. Hanno dedicato la loro vita alla scuola e alla famiglia, la maestra Maria a quella di nascita in quanto non si sposò. Per quanto riguarda le loro biografie, ricordiamo che la maestra Maria nacque a Neresine nel 1890 da Gaspare Zucchi e da Maria Cremenich di Puntacroce. Si diplomò nel 1908 all'imperiale Regio Istituto Magistrale Femminile di Gorizia, dal 1909 insegnò ai bambini dai 3 ai 6 anni nell'Asilo italiano di Neresine, situato nei locali a pianterreno dell'edificio comunale (attuale ristorante Televrin). Dopo la pausa della Prima Guerra Mondiale, nel 1922 le lezioni ripresero e la maestra Maria continuò ad insegnare fino alla chiusura della scuola avvenuta nel 1945. Dopo la fine della guerra, rimase con i vecchi genitori, optò per la cittadinanza italiana e solo dopo la morte del padre (1951) la ottenne. Lasciò la sua casa e il suo Paese e con la mamma fu accolta dalla sorella Gisella a Castrocaro, dove visse in famiglia fino alla morte nel 1974 senza mai più rivedere la sua Terra. Partecipò ai primi Raduni dei neresinotti.

La maestra Gisella nacque a Neresine nel 1909, ancora ragazzina lavorò come bambinaia accanto alla sorella dal 1922 al 1929, quando, diplomata a Pola, fu assunta come insegnante e lavorò prima a Neresine, poi a Lussingrande e a Chiusi. Dopo l'Esodo nel 1948 riprese l'insegnamento a Udine e a Segnacco di Tarcento fino al 1951 quando interruppe il lavoro per ricongiungersi con la figlia Giuliana e al marito Rosario Andricci (reduce dal fronte russo) a Castrocaro (FO). Qui la raggiunse la sorella Maria e la mamma. La maestra Gisella trascose gli ultimi anni presso la figlia a Ravenna, dove mori all'età di 96 anni nel 2005.

Le due sorelle, sepolte per loro volontà con un pugno di terra di Neresine, riposano ora, assieme alla loro mamma ed al fratello Pio (vissuto lungamente negli Stati Uniti) nel cimitero di Castrocaro.

(Fonte: Oreste Pocorni)

Tra gli uomini da ricordare nella storia della nostra gloriosa marineria, penso che un posto lo meriti anche il Comandante Giovanni Zvelich di Neresine. Classe 1910, compì il curriculum scolastico a Lussino, diplomandosi Capitano di Lungo corso presso il glorioso Istituto Nautico "Nazario Sauro", l'anno 1929. Durante le vacanze estive dalla scuola, negli anni 1926, 1927 e 1928, come tanti altri nostri compaesani, si imbarcò come mozzo sulle navi della marineria isolana, cominciando a farsi "le ossa" di futuro grande marinaio. Dopo il diploma incominciò la carriera di ufficiale della Marina Mercantile Italiana: allievo ufficiale, 3° ufficiale, 2° ufficiale, 1° ufficiale e finalmente, nel 1942, a soli 32 anni, la prima nomina di Comandante del piroscafo Stamira, della Società di Navigazione Adria. Dopo l'8 settembre 1943, come tanti altri, abbandonò i suoi incarichi e con la moglie Caterina Muscardin si rifugiò a Neresine, dove il 7 agosto 1944 nacque il figlio Toni. Il 15 agosto 1944 una squadra di miliziani croati Ustascia, fece un bliz in paese, sequestrando con uno stratagemma, e con la complicità delle autorità politiche e militari italiane di presidio, tutti gli uomini delle classi 1899-1926 che sono riusciti a trovare, circa 40 persone, tra cui il Com. Zvelich. I 40 malcapitati, imbarcati forzatamente, con le armi spianate, sulla corriera sono stati deportati a Sussak, territorio croato e da qui in Germania, come marinai Croati. Affinché non scappassero minacciarono dure rappresaglie nei confronti dei famigliari rimasti a casa, in caso di fuga di qualcuno di loro. Il Com. Zvelich dovette lasciare la moglie sola col figlio, nato da soli 8 giorni. Dal giorno del sequestro il Com. Zvelich scrisse accuratamente un diario, raccontando ogni giorno quello che accadeva. Il diario ritrovato, ora reperibile sul sito internet "arcipelagoadriatico.it", è una importante testimonianza di quel tragico ultimo periodo della guerra, e della grande solidarietà instauratasi tra i compaesani compagni di sventura, di cui il Com. Zvelich, imbarcato su una nave tedesca come semplice marinaio, fu il punto di riferimento. Uno dei deportati, Mario Zorovich, diciottenne, prossimo al diploma di Capitano di Lungo Corso, perì nell'affondamento della nave tedesca sulla quale era stato forzatamente imbarcato.

Negli ultimi giorni del conflitto mondiale, il Com. Zvelich, assieme agli altri compagni, riuscì avventurosamente a ritornare a casa.

Dopo il suo ritorno a casa dalla deportazione e la fine della guerra, nel 1946 riprese la vita di mare, imbarcandosi ad Abbazia, come Comandante, sulla nave Witehadi.

A seguito delle note vicende politiche del dopoguerra, a cui fu sottoposta la nostra regione, come tanti altri, si trasferì esule in Italia, stabilendosi con la famiglia nel paesino di Casella, nell'entroterra genovese, divenuto poi un'enclave di esuli neresinotti. A Genova riprese la professione di navigante, trasferendosi poi nel capoluogo ligure con la famiglia, dove visse fino alla morte, conosciuto e stimato anche dai suoi nuovi concittadini.

A dimostrazione del suo grande valore umano e della sua alta professionalità, va ricordata l'impresa compiuta dal Comandante Zvelich, nella notte del 6 dicembre 1960: –

In navigazione da Amuay Bay (Venezuela) verso l'Argentina, al comando della nave "Mary Helen Conway", il Comandante Zvelich, ricevette un segnale di SOS, captato e ritrasmesso da una terza nave, che richiedeva urgente aiuto per la nave petroliera statunitense "Sinclair Petrolore", che stava affondando in mezzo all'Oceano, in preda alle fiamme provocate da un'esplosione. La posizione della nave in fiamme, ritrasmessa dalla terza nave, era 3° Sud e 44°30' Ovest. Il Comandante Zvelich, trovandosi nelle vicinanze, decise immediatamente di andare in soccorso dei naufraghi, tuttavia la posizione della nave non lo convinse, analizzando bene le carte nautiche, ritenne assai poco probabile che potesse effettivamente trovarsi in quel posto, anzi si convinse che vi fosse un errore nella trasmissione dei dati della posizione, secondo lui i 3° di latitudine Sud dovevano essere interpretati come 3° di latitudine Nord. Trasmise a tutte le altre navi i suoi sospetti, e senza esitazione, cambiando la sua normale rotta di navigazione, dirigendosi alla massima velocità verso la posizione da lui ritenuta quella giusta. Mantenne costante la rotta da lui scelta per tutto il giorno seguente, quando, poco dopo la mezzanotte del giorno 7, si videro all'orizzonte due flebili luci, poco dopo il radar evidenziò sullo schermo due puntini a sei miglia di distanza. Il Comandante Zvelich si avvicinò ai due puntini e si rese conto di aver trovato le due lance di salvataggio della "Sinclair Petrolore"; comunicò immediatamente il ritrovamento a tutte le navi del circondario ed alle autorità marittime. Dopo poco le lance erano accostate alla "Mary Helen Conway", ed i 48 membri dell'equipaggio della nave affondata furono tratti in salvo.

Nel maggio del 1961 il Console Generale degli Stati Uniti di Genova, Stephen P. Dorsey, conferì al comandante Zvelich, durante una cerimonia ufficiale in Comune a Genova, alla presenza del Sindaco e delle Autorità cittadine, una pergamena di encomio solenne e di citazione al merito da parte della Commissione Marittima del Commercio degli Stati Uniti, per la perizia marinara, l'intelligente direzione delle operazioni di salvataggio, l'encomiabile gesto, degno delle più nobili tradizioni marinare.

La stampa genovese, con i suoi giornali più diffusi (Secolo XIX, Corriere Mercantile, Avvisatore Marittimo e Nuovo Cittadino), diede ampio risalto all'avvenimento, con articoli e fotografie.

Nello stesso anno 1961, durante le cerimonie del Kings Point Day of World Trade Week, la United State Merchant Marine Accademy, scelse il Comandante Zvelich, quale assegnatario del tradizionale premio annuale (medaglia d'oro) al valore marinaro.

Segnalato da Giovanni(Nino)Bracco

Mia madre era di Neresine, si chiamava Filomena ma tutti la conoscevano con il soprannome di Meny Bracco. Nata nel 1916 aveva sposato mio padre, Luigi Cusino, che a Neresine comandava la Caserma della Guardia di Finanza. Si sposarono in Duomo quando lei aveva 20 anni e lui 41. Io nacqui dopo 20 anni di matrimonio. Probabilmente mia madre aveva qualche problema di fertilità, i miei genitori vivevano a Genova e seppero di alcune cure venute dall’America per agevolare la gravidanza. Una ginecologa gliele prescrisse e mia madre saltò subito il ciclo il mese successivo, stavo arrivando io che nacqui dopo 9 mesi a Cagliari, dove nel frattempo i miei genitori si erano trasferiti per il lavoro di mio padre. Volevano tanto un figlio e adesso che non ci sono più da tanti anni, io vorrei tanto loro.

Fin da piccolo ho sognato la caccia, per i racconti di mio padre, e Neresine, per quelli di mia madre che in quel paese aveva lasciato il cuore. Io ho imparato a nuotare nel porticciolo dei Frati, ho imparato a pescare con i boboli e le bumburate e con il nonno Valentino mi ha punto una vespa per la prima volta nella mia vita; lavavano in mare le botti del vino ed io ero salito a cavalcioni su una di queste ancora bagnata d’acqua che scorreva con una vespa semimmersa che mi punse alla coscia sinistra, lo ricordo ancora, avrò avuto 4 anni, si vede ancora il segno.

Fra le tante storie la mamma mi raccontava sempre quella del nonno Valentino, suo padre, e di come lui aveva perduto un braccio durante la prima guerra mondiale. Lo aveva fatto salvando la nave da guerra austriaca sulla quale era imbarcato che, ormai colpita e danneggiata, era in completa balia di una cannoniera italiana sulla costa. Se il nonno non avesse avuto il coraggio e l’esperienza di mare che aveva, la nave sarebbe affondata con il suo equipaggio.

Purtroppo in quell’occasione nonno Valentino perse un braccio. La nave era stata colpita e lui era sceso sottocoperta per tamponare la falla che si era aperta nello scafo, chiedeva aiuto agli altri marinai che invece, presi dal panico, scappavano impauriti, senza sapere cosa fare. Il nonno si ferì gravemente ad un braccio ma, nonostante tutto, riuscì a tamponare l’emorragia e con un braccio solo e l’aiuto di Dio riuscì a chiudere la falla con la stoppa dei cannoni. Tornò poi in coperta, a mente fredda andò al timone e puntò la prua sotto costa ingannando così l’alzo di tiro dell’obice che non poteva più colpire la nave; quindi, navigando sotto costa, si allontanò per poi puntare su Pola e riportare nave e marinai a terra. Da quel che ricordo, per via della gravità delle ferite fu portato a Vienna, il braccio gli fu amputato e lui fu curato da una giovane infermiera crocerossina e Principessa d’Austria di cui ho ancora la foto con il nome stampato: Olga Konigin Von Griekenland. La mamma diceva sempre che una giovane principessa, non so quale, lo curò e si innamorò di lui che però era già sposato e con prole e che tornò a Neresine.

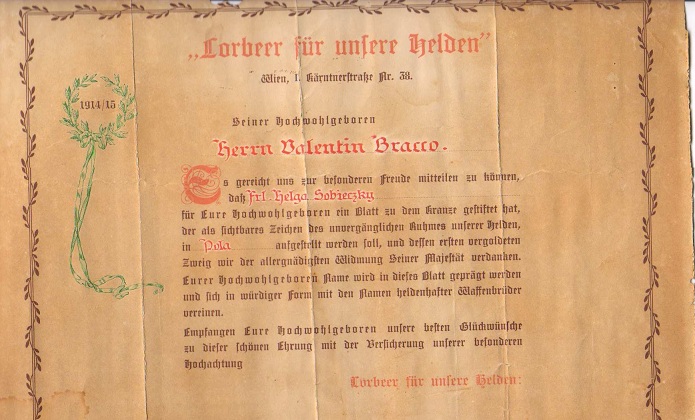

Il nonno Valentino fu decorato dall’Imperatore d’Austria, a me son rimasti l’attestato di benemerenza al valor militare, in tedesco, una cassetta in legno, finemente intarsiata, per la conservazione degli strumenti da barba, una medaglia annerita, forse la sua, ma la croce d’oro dell’Imperatore non si sa che fine abbia fatto.

Mi è venuto in mente di scrivere questa storia al Giornale di Neresine dopo aver letto le pagine recentemente pubblicate e scritte da Nino Bracco. In queste pagine Nino parla della famiglia Bracco, ne descrive alcuni personaggi, ma per evidenti ragioni di spazio non descrive la storia di mio nonno Valentino, eroe della Marina Militare austriaca. Per ragioni di completezza mi sembra giusto ricordare quanto ha scritto invece di mio nonno il Nino Bracco nel suo libro sulla storia di Neresine: “…Comunque, poiché “l’Austria era un paese ordinato”, i marinai che avevano una qualifica professionale di qualche rilievo, anche se “italiani” furono arruolati in marina. Caso emblematico fu quello di un compaesano, tale Valentino Bracco, diplomato capitano di piccolo cabotaggio dal Governo Marittimo di Lussinpiccolo, che imbarcato a Pola su una nave cannoniera in qualità di addetto nella Santa Barbara al caricamento delle granate sul montacarichi del cannone di prua: quale “italiano” non poteva essere adibito a compiti di maggiore responsabilità!

Nei primi giorni di guerra la cannoniera fu mandata a bombardare l’indifeso porto italiano di Porto Corsini (Ravenna). Gli italiani avevano comunque approntato in segreto dei nuovi sistemi di difesa per i porti romagnoli: erano i cosiddetti treni blindati, ossia treni con a bordo dei cannoni, in grado di spostarsi velocemente lungo il litorale. La cannoniera entrò indisturbata nello stretto porto di Porto Corsini e cominciò a sparare contro le strutture portuali ed i magazzini circostanti, tuttavia in poco tempo sopraggiunse il treno blindato che a sua volta cominciò a cannoneggiare la nave: in pochi minuti fu colpito il ponte di comando mettendo fuori combattimento gli strumenti di bordo, gli ufficiali e il comandante. Valentino sentendo che la nave era stata colpita scappò in coperta, e vista la situazione, corse al timone di emergenza a poppa e cominciò a manovrare la nave impartendo ordini alle macchine. Nella virata effettuata per fuggire dal porto, fu costretto a dirigere la cannoniera verso il treno blindato, questa manovra salvò la nave, in quanto avvicinandosi al treno, i cannoni non hanno più potuto colpire la nave nei punti vitali proprio per motivi di alzo balistico; durante queste operazioni fu comunque colpito da una cannonata che gli portò via il braccio sinistro; non perdendosi d’animo tagliò con la britola (coltellino a serramanico) un pezzo di camicia per suturare la ferita. e dopo essersi legato stretto il braccio per evitare l’emorragia, continuò a manovrare la nave con la mano rimasta, da provetto capitano marittimo quale egli effettivamente era, finché la portò fuori dal porto in salvo col resto dell’equipaggio. Al ritorno a Pola fu portato in ospedale dove venne curato. Il gesto fu molto apprezzato dalle autorità militari e politiche, vennero da Vienna le principesse imperiali a far visita al ferito, il braccio amputato fu simbolicamente sepolto nel mausoleo degli eroi di Vienna, le principesse vollero conoscere la giovane moglie del ferito e le diedero in regalo alcuni personali gioielli di notevole valore. Ma quando si trattò di pensare ad una decorazione, sorsero problemi di natura politica perché il Valentino era anche un attivista del partito italiano del paese, quindi invece di ricevere la medaglia d’oro ufficiale, come il fatto avrebbe richiesto, gli diedero in alternativa una grande croce d’oro massiccio, come segno di riconoscenza personale dell’Imperatore Francesco Giuseppe.” (Nino Bracco)

Questa la storia del nonno Valentino, che con un solo braccio lavorò per il resto dei suoi giorni come meglio poteva per far vivere la sua famiglia, famiglia che cresceva e comunque andava avanti bene e bene sarebbe andata avanti se un giorno Neresine e quelle terre non fossero piombate nella cappa e nell’incubo del comunismo jugoslavo di Tito che portò solo miseria, regresso e distruzione di tutto. Tutti gli 8 figli emigrarono nel corso degli anni, il nonno e la nonna rimasero a Neresine, il nonno poi se ne andò in cielo ed ora riposa in pace nel cimitero dei Frati, in fondo a sinistra, ma il suo braccio amputato è a Vienna, nel mausoleo degli eroi di guerra; la nonna, con l’ultima figlia rimasta, andò a morire da vecchia in Australia ed ora li riposa in una bella tomba in un cimitero pieno di conigli, la nonna Mila che vestiva di nero e che mi diceva sempre “Mili muoi malo”. Ricordo bene i due nonni e la grande casa di Neresine, la prima volta che li vidi, la gioia che provavo nel vederli, nello stare con il nonno sul caicchio, avevo solo 4 anni. Poi il nonno rimase a letto per tanti anni, con una paralisi, poi andò in cielo, poi lasciarono Neresine anche la nonna e la zia Maria e non vidi più quel paese per tantissimi anni. Della grande famiglia di Valentino e nonna Mila non è rimasto più nessuno, solo lui, che riposa accanto al mare più bello del mondo. Il mio piccolo Luca Maria non ha ancora compiuto 4 anni e quel mare lo ha già bagnato, come un secondo battesimo.

Mi ha detto il Nino che qualcuno non crede alla storia di nonno Valentino Bracco, allora allego la sua foto in uniforme della Marina austriaca, con il braccio amputato e le medaglie al valore sul petto, la foto della nave sulla quale era imbarcato e che salvò, con il numero in evidenza, e l’attestato di benemerenza dell’Imperatore d’Austria. Se qualcuno lo desidera, in privato, posso mostrargli la foto della bella Olga.

Claudio Cusino

Valentino Bracco in uniforme della Marina Militare austriaca della 1° guerra

mondiale; il braccio sinistro è amputato e si fregia delle medaglie al valore conferitegli

dall’Imperatore d’Austria

La nave da guerra austriaca sulla quale era imbarcato e che fu salvata da Valentino Bracco

Attestato di benemerenza austriaco al valor militare di Valentino Bracco

di Tino Lechi

E chi mai potrà tenere vivo il ricordo del Skarbic.

Nessuno dei suoi, perché non c’è più nessuno. Morta la Piniza, morto il figlio in America, e anche il nipote, resta solo un pronipote che non l’ha mai conosciuto, e una casa in bandon, che te strensi il cuor veder.

E allora lo faccio io, che no ghe jero gnancha parente, ma per me era importante.

Un genio represso in un paese che spesso ti opprimeva con la sua capacità di controllo sociale e col conformismo.

Era falegname di mestiere, vero maistor, e pescatore di passione.

In quanto discendente da una genia di falegnami e mastri d’ascia, io ne sentivo parlare da bambino in casa con quei toni ironici che si addicono a un concorrente che fa il tuo stesso mestiere ma in modo che non condividi. Come falegname niente da dire, era competente, anche se le babe magari le rugnava, perché tendeva a finire i lavori quando voleva lui, ma la sua passione era fare barche, e qui stava il problema, perché purtroppo le faceva strane.

Per tutti gli altri fare un caicio nuovo voleva dire copiarne uno vecchio, usando le seste a misura reale già usate, magari slungando un palmo o due, aggiungendo una corba in più in mezzeria.

Le differenze da una barca all’altra si valutavano in base a sfumature, il dritto di prua poteva venire più o meno slanciato, più o meno incurvato, anche perché comunque modellandolo a occhio con l’ascia non veniva sempre uguale. La pernaccia un po’ più alta di tre dita era già criticabile, roba de dalmatini, no xe miga una gajeta. E si che probabilmente per secoli avevano usato guzzi e gajete e trabaccoli, ma ormai da oltre un secolo l’unica barca ortodossa era la pasara. E deviazioni dal canone erano mal tollerate, in fin dei conti se uno proprio voleva distinguersi nessuno gli proibiva di pitturare i cordoni di rosso o, Dio guardi, di giallo.

E invece il Skarbic le barche le faceva come pareva a lui, e tutte differenti!

Lui di barche ne aveva viste di tanti tipi diversi, in giro per il mondo, e gli piaceva ricrearle, con esiti variabili, molto variabili.

La prima di cui ho un ricordo distinto era il motoscafo del Francin. Il Francin aveva l’osteria sotto la comun, dove ora c’è la sala da pranzo del Televrin, nol gaveva solo vin, ma anche birra alla spina, vero Karlovacko che arrivava settimanalmente col Kvarneric in barilotti di legno.

Probabilmente gli affari gli andavano bene, perché invece di farsi fare un onesto caicio per pescar o andar a Bora, si fece fare dal Skarbic un vero motoscafo da diporto. L’ispirazione doveva venire dai tassì veneziani, o forse addirittura dai motoscafi che i ricconi americani si facevano fare negli anni venti e trenta per i laghi o per Long Island.

Fatto sta che la barca del Francin gaveva prova assai alta e stilada, puppa tonda, coverta de prova rialzada de un palmo, con scalin sulla falchetta. C’era poi una deliziosa tughetta piccola con dei geniali tambucci laterali con apertura ad ala di gabbiano, come la Mercedes, e a me piaceva tantissimo, tanto è vero che c’è ancora una foto di me a 5 o 6 anni, con il mio berrettino a spicchi di tela bianca e visiera di plastica trasparente verde, seduto orgogliosamente sulla tuga del Francin.

Il problema purtroppo era che, nella Jugoslavia degli anni cinquanta, era impossibile procurarsi un motore adeguato e avevano adattato un enorme motore da camion, pesantissimo, che occupava non solo il pozzetto, ma anche quasi tutto l’interno, col risultato che la barca stava tutta appruata, senza mai sviluppare una velocità sufficiente a far alzare bene la prua. Ma coss ti pretendi da un motor de camion … Nonostante i suoi limiti l’idea si fece un po’ strada, e anche in squero provarono a fare una cosa simile, un po’ più grande, tenendo d’occhio anche il modello dei motoscafi dei contrabbandieri italiani di sigarette, che ogni tanto venivano a far carena in squero, regalando sigarette americane a destra e a manca a gente che oltre le Drava non poteva andare, ma il risultato fu lo stesso deludente, e forse anche per questo fu tratto un giudizio definitivo di condanna per compagne barche.

Quando poi cominciarono a vedersi i day cruiser dei turisti tedeschi o italiani, con le tugone alte e magari i flying bridge, ogni tanto i vecchietti che dal zidic di piazza si spostavano in stagione sul zidic di magazeni, dove ora i clienti del Televrin usano i loro laptop in wi-fi, le guardavano arrivare commentando: a ce ches, to ni je barca, questa xe come una barca de Skarbic.

Ma il barba Toni continuava a inventare o reinventare come gli dettava l’estro.

Un’altra sua creazione celebre fu la Slatina. Era un barcone tozzo e sgraziato, come una passera obesa, molto larga, con poppa già quadrata, per reggere meglio la spinta idrodinamica del motore.

Non c’era un committente, non c’era quasi mai, ma l’idea ispiratrice, visto che cominciavano ad arrivare turisti in gran quantità, e che non avevano ancora barche e carrelli al traino, al massimo qualche canoa Viking di tela gommata su telaio di legno, e qualche raro gommoncino Zodiac, l’idea era che ci sarebbe stato sicuramente una domanda di gite collettive per far bagno in skojic o fora de Ossero.

Così la Slatina, nel suo enorme ventre, era attrezzata alcune file di panche per traverso, sotto una tugona dotata di vere e proprie vetrate, panoramiche come.

Naturalmente già l’investimento di costruirla era oneroso per Skarbic, motorizzarla era fuori discussione, per cui, in attesa di un mona che se la comprasse, la barca restò per un bel po’ di anni ormeggiata tristemente in magazeni, all’inizio di riva vecia, e certamente non aiutava a suscitare entusiasmo nei potenziali acquirenti il fatto che, per qualche strano motivo, la barca, sebbene vuota, sbandava visibilmente sulla destra, obesa e pure zotta.

Alla fine comunque un compratore venne fuori, credo un qualche odmaraliste, o forse la colonia dei bambini, comunque gente de campagna, che la dotarono del solito motorino diesel Farimann 6 cavalli che tutti usavano, del tutto inadeguato, per cui la si vedeva tristemente arrancare put-put col suo carico di bagnanti col costume di lana e la canotta e la ciambella intorno alla panza.

Il fondo il barba Toni lo toccò quando decise di ispirarsi ai mitici clipper americani. Ne venne fuori una roba che nessuno osò mai chiamare caicio, sembrava un modellino in bottiglia di una goletta disegnata da un bambino; prua slanciata da goletta, con un troncone di bompresso a dare personalità, poppa tonda a culo alto, timone di lamiera, altissima di bordo e stretta stretta, con una tuga sgraziata per dare altezza d’uomo, su una barca di circa sette metri, e due alberi con velette.

Alla fine, siccome belli e brutti si sposan tutti, anche lei trovò un compratore, e nemmeno de foravia, ma pure neresinzo, de Italia.

La sua barca più riuscita era però la sua, quella che usava lui ogni giorno per pescare.

Lì il suo genio anarchico si era, per una volta, incanalato proficuamente per adattare con pochi tocchi ben pensati la classica passera per un uso peschereccio, in modo da ottenere una barca di grande praticità e originale eleganza.

Prua larga e svasata, per non piantarsi sull’onda, che poi tutti avrebbero utilizzato, e quindi pontatura di prua ben più ampia della classica passera. La coperta era totalmente a raso, senza nessuna sporgenza, neanche il tambuccio, e aveva un rialzo alla fine, come uno schienale, il che consentiva di disporre le reti stese e di filarle facilmente in acqua semplicemente sciando coi remi, in quela volta nessun te gaveva motor con retromarcia. La poppa era piena, ben portante, ed era anche lei pontata, con la barra del timone che passava sotto, creando così un altro piano di lavoro da cui era facilissimo filare un palangar, anche perché lo specchio di poppa, invece di essere verticale, era inclinato, lasciando il timone del tutto fuori dai piedi. Aveva quindi un pozzetto ridotto, invece della normale panca a U c’erano solo due panchettine laterali fatte a listelli, giuste giuste per lui. Sotto la pontatura di poppa poi c’era un grande gavone, e un vano apposta per la bilancia.

Questo era il tocco geniale, perché gli altri, se avevano pesce in eccedenza da vendere, dovevano andare a casa o in piazza, il barba Toni invece vendeva dalla barca.

C’era però un rituale preciso da rispettare a cui le babe si dovevano adattare.

Intanto lui arrivava a ora fissa, non mi ricordo bene se alle sette o alle otto, e prima di allora levava il pesce dalle reti e le ridisponeva in coperta, pronte per la calata della sera, poi, appena ormeggiato, faceva colazione. Infatti sua moglie doveva stare all’erta, e quando lo sentiva arrivare (perché allora, non so come, si riusciva a distinguere in distanza un caicio dall’altro a orecchio) si precipitava in magazeni con una scodellona di caffellatte fumante col pane dentro, e doveva essere caldo giusto, se no il barba Toni rugnava. E alla moglie rugnava spesso e volentieri, questa del caffellatte non era poi una pretesa così assurda visto che la distanza era modesta, dalla casa, che era a 100 metri dal vecchio cinema, fino all’ormeggio, che era dove ora c’è lo scivolo per le barche, davanti al MacDolaz, c’erano forse 500 metri.Comunque dopo il caffellatte c’era un spagnoletto, la solita fetente Drava, e solo dopo dall’apposito alloggiamento usciva la bilancia (una vera bilancia da bottega, con i due piatti in ottone e il ripiano di marmo), e da sotto coperta usciva la cassetta dei pessi e cominciava la bagarre.

Tutto questo, mangiare fumare e vendere, lui lo faceva stando in una posizione speciale: sul ponte di poppa, accoccolato come un cinese o un indiano, con le ginocchia incastrate sotto le ascelle, posizione che lui manteneva benissimo e a lungo senza sforzo, tanto è vero che anche quando stava a riposarsi a casa su una panchetta di legno a fianco della porta d’ingresso, si piazzava così e ci stava delle mezzore a contar storie.

Era un omino piccolo e magrissimo, sempre con un dito di barba, perché la barba se faceva de domenica per andar a messa, sempre col spagnoletto all’angolo della bocca, e sempre con la bareta marroncina in testa, ovviamente bareta fatta in casa, perché barete no se comprava, faceva le done.

Il resto della giornata, prima di uscire a calare, lo passava in laboratorio, attaccato alla casa, un locale scuro come una caverna, col pavimento in terra battuta, con ogni tipo di ordegni appesi ai muri, dove io lo andavo a trovare per farmi contar storie.

Continuò così fin quasi agli ottant’anni, barche ne faceva sempre meno, ma pescare fisso tutti i giorni.

Una mattina poi non lo si vide arrivare. Era una brutta mattina, jera stada scontradura e bora che supiava a tutta forza, tutti gli altri erano rientrati dalla pesca e lui no, la moglie era scesa in magazeni senza scudela.

Io e il Gianni Lechi (del Efrem) ci offrimmo di uscire a cercarlo col Cipches, il nostro caicio.Se avesse perso il controllo della barca sarebbe probabilmente finito sugli scogli in Veli Buok o sotto Cunski, dove comunque soccorerlo dal mare sarebbe stato pericolosissimo, per cui decidemmo di sperare che si fosse buttato a ridosso in qualche valleta a Bora, e alla fine trovammo la barca in Riduja, con una cima a terra ma senza ancora. Era là a paiol, rantolante ma vigile, lo rimorchiammo di corsa in magazeni, e fu portato in ospedale. Mentre lo sbarcavamo si fece sotto la moglie sconvolta, e fu accolta così: “Stupida, si mislila da ciu umrjiet” (stupida, ti credevi che morirò?),

Se la cavò, ma in barca basta, il che per un neresinzo era già il primo passo verso la morte.

Dopo di allora mi fermavo ancora più spesso da lui a ciacolar, e mi accoglieva con affetto, sempre contando storie.

Così un poco alla volta riuscii a farmi un quadro della sua vita, e a rendermi conto che nella sua vita era raccolta la storia del ventesimo secolo.

Doveva esser nato negli ultimi anni dell’ottocento, perché allo scoppio della guerra, la prima, quela de l’Austria, era già in età da esser richiamato. Quelli dell’Adriatische Kuestenland e di Trieste, in quanto politicamente infidi, non venivano schierati sul fronte italiano, e quindi finirono sempre sul fronte russo. Anche mio nonno Costante, che era del ‘78 e quindi non fu tra le primissime leve, quando partì finì sul fronte dei Carpazi, dove si trovò a combattere su un certo monte Cipches e in ricordo di questo diede poi il nome al caicio. Ancora oggi sto cercando di individuare questa località, ma i Carpazi sono lunghi, potrebbe essere stato nell’odierna Slovacchia, come in Ungheria o in Romania, e probabilmente il nome era quello austriaco, che non si usa più, per cui il mistero resta. Fatto sta che il giovane Toni si trovò a combattere i russi, con ben poca voglia di morire per KuK, e come decine di migliaia di altri, decise di disertare. Fu fatto prigioniero, ma i russi non raccoglievano i disertori in campi di prigionia, li assegnavano ai contadini, per aiutarli a compensare la manodopera assorbita dalla guerra. Toni fini in una grande fattoria in Ucraina, dove stava ben che mai, abbondanza de magnar, la gente parlava quasi come noi, assai facile se capivimo. El se gaveva anche inganzà co la fia del paron, el pensava quasi che l’se sposarà. Solo che poi, diavolo porco xe vignuda la rivoluzion dei comunisti, e jera radighi. Guerra civil, requisizioni, fame orba.

Poi la guerra finì e anche i disertori poterono tornare a casa, anche il Toni, per scoprire di essere diventato italiano.

L’arrivo dell’Italia non fu un buon affare per le nostre isole. Quello che era stato il vitale sbocco al mare di un grande impero diventò la propaggine marginale di uno stato troppo ricco di coste e di ambizioni, ma povero di mezzi e di traffici.

Così prima ancora di esservi spinti dalle assurde politiche di italianizzazione forzata del fascismo, moltissimi decisero di cercare un futuro migliore in America, dove già da tempo molti neresinzi si erano stabiliti, naturalmente soprattutto a New York, e si concentravano soprattutto nel west side, zona portuale, dove sull’altro lato del fiume sapevano di trovare i sansigotti di Hoboken, un poco più a ponente, secondo un ordine naturale delle cose.

Li il Toni si impiegò in un squero di altri neresinotti, e furono anni belli.

L’America degli anni venti era il centro del mondo, era l’epoca del grande Gatsby, soldi no mancava, la gente qualunque podeva comprarse l’auto, se abitava in quartier in case grandi, tenimenti come,solo che le case de la povera gente non te gaveva la uliveta, e tocava far assai scale a piedi.

Comunque meglio che taiar legni a Bora tutto il giorno con un pochi de fighi suti nel russak per pranzo.

E anche il Toni vedeva la prosperità dietro l’angolo. Dopo un po’ di anni di lavoro da dipendente, ormai padrone del mestiere, decise di mettersi in proprio e mettere su un squeretto tutto suo. All’inizio tutto bene, solo che te jera verso la fin del ventioto, ga durà un anno e poi xe vignuda la grande crisi, malora porca, e no jera più gnente per nissun.

Così il povero Toni fu costretto a ritornarsene a Neresine, dove almeno ti podevi smonser la capra e sugar fighi, e un ribic per cena se podeva sempre ciapar.

Gli anni di faccetta nera furono duri, in paese di falegnami ce n’era anche troppi, a farsi concorrenza uno con l’altro, ma poi venne la guerra, la seconda, quela del duce, e fu anche peggio.

Infine, per la seconda volta in vita sua, il barba Toni vide arrivare il comunismo, stavolta in casa sua, ma ormai te jero tropo vecio per scampar.

E così, dopo aver vissuto in prima persona tutti gli eventi storici del secolo breve, ed esserselo ciapà in tel cul da ognuno di questi, il Skarbic arrivò alla vecchiaia a guardare il mare rannicchiato come un cinese, con la sua drava in bocca.

Mentre lui raccontava con ironia le sue storie, dando quasi un tono epico a una vita di disgrazie e di opportunità sfumate, mi rendevo conto che quel suo vizio di sfornare barche strane e deformi era il suo modo di ribellarsi al destino, come un voler proclamare che lui aveva visto il grande mondo, e che ci sono cose che voi umani non potete neanche immaginare, voi che siete sempre rimasti qui sul puntin, a guardare il mare. Era i l modo di sfogare una creatività e una intraprendenza che è stata da sempre la forza dei neresinotti in giro per il mondo, e che per lui restava frustrata dal suo destino.

Che Dio ghe abbracci l’anima, brisan.

Tratto da: “Padre Flaminio Rocchi. L’uomo, il francescano, l’esule” a cura di Fabio Rocchi. Ed. ANVGD – 2007)

Non si può parlare di Padre Flaminio Rocchi, soprattutto per chi non lo ha conosciuto, senza tracciarne una biografia. Ma anche chi lo ha conosciuto, scoprirà aspetti ed esperienze insospettate.

La sua biografia riassuntiva, per quanto densa, non occupa molto spazio alla lettura. I suoi impegni sono sempre stati direzionati verso obiettivi ben precisi e quindi senza sbavature. Ho voluto però che fosse soprattutto lui a parlare di sé, riportando i suoi scritti che descrivono la sua lunga attività di uomo e sacerdote. Ecco quindi che Flaminio aveva già scritto la sua biogra¬fia nelle tante lettere agli Esuli, nei tanti articoli su Difesa Adriatica, nelle relazioni ai congressi dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Non è stato difficile -così- mettere insieme questi suoi pezzi di storia, an-che se ovviamente rappresentano solo uno spaccato di quel secolo che ha attraversato e che lo ha attraversato.

Non amava parlare in pubblico di sé, ovvero non amava tessere le sue lodi. Ma in un mondo così composito come quello degli Esuli giuliano-dalmati, dilaniato dalle tragedie della guerra e dell'Esodo, c'era sempre qualcuno pronto a puntargli il dito addosso. E così era costretto a tirar fuori la sua grinta, il suo orgoglio di neresinotto per mettere nero su bianco tutte le sue attività e r suoi impegni, quasi a voler dire "lavoro da una vita per voi, non ve ne siete accorti?". E tanto più era pungente la critica che gli veniva mossa, tanto più quella sorta di ira pacata ammutoliva l'oppositore.

Ho voluto dare anche ampio spazio all'aspetto francescano della sua vita: era il fondamento della sua esistenza. Tutto ciò che ha fatto e vissuto ha indelebile il segno della sua vocazione.

Ma non era possibile, almeno alla mia povera e scarsa penna, delineare i contorni di un argomento così alto. Ho lasciato, quindi, che fosse lui a descrivere la sua vocazione a San Francesco.

Molti dei lettori di queste pagine potranno affermare che questa è una bio¬grafia incompleta, forse anche lacunosa. Me ne dolgo. Ma ogni persona che lo ha conosciuto ha di lui un ricordo specifico, un'esperienza personale, un'immagine delineata con i colori della propria memoria. Ho pensato così a chi legge di lui per la prima volta e ho cercato di rendere tutto il più comprensibile possibile.

Flaminio Rocchi (all'anagrafe di allora nasce Antonio Soccolich) viene alla luce il 3 luglio 1913 nella piccola comunità di Neresine, sull'Isola di Lussi¬no, che come una grande nave si staglia tra l'Istria e la Dalmazia. La famiglia è composta dal padre Rocco, dalla madre Viola e dai fratelli Rocco, Alfredo, Maria, Nives, Giuseppe, Alfio e Viola.

A 12 anni entra in seminario, approfondendo la sua vocazione a Venezia (noviziato nell'Isola del Deserto e studi di teologia nell'Isola di San Miche¬le), Chiampo, Vittorio Veneto e Monselice. Nel 1937, a 24 anni, è ordinato sacerdote nell'Ordine dei Frati Minori e assegnato alla Provincia Veneta. Studia poi storia e sociologia dal 1937 al 1940 all'università di Lovanio (Bel- gio) e lettere e filosofia dal 1940 al 1943 a Bologna, dove approfondisce una grande cultura religiosa, artistica, umanistica e storica.

Durante la seconda guerra mondiale, tra il 1943 e il 1948, è cappellano militare in Sardegna, Corsica e Toscana. In Corsica è vicino ai militari sloveni. Nell'isola di Gorgona è inserito in un commando americano. Terminerà la sua attività di cappellano a Bracciano tra i militari italiani.

Nel 1948 inizia il suo avvicinamento ai problemi dei profughi giuliano-dalmati conducendo una trasmissione radiofonica nazionale a loro dedicata. La sua attività si fa più intensa: dirige il collegio "Figli dei Profughi" all'Eur di Roma, che diventerà poi la "Casa della Bambina" nel Quartiere giuliano-dalmata. Assume l'incarico di Direttore dell'Ufficio Assistenza dell'Associazione Na-zionale Venezia Giulia e Dalmazia, per essere più vicino ai suoi profughi, anche nelle necessità materiali.

Sarà per decenni ospite della comunità francescana spagnola dei Ss.Quaranta a Trastevere in Roma, fin quando le condizioni di salute lo costringeranno ad abbandonare il convento (ma mai il lavoro) per stabilirsi dal fratello Giusep¬pe nel suo Quartiere giuliano-dalmata di Roma.

Sarà anche membro dell' A.W.R., l'associazione per lo studio del problema mondiale dei rifugiati, che è organo consultivo dell'ONU e del Consiglio d'Europa; gli verrà affidata la presidenza del comitato culturale.

Membro della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria, farà parte della Commissione lustitia et Pax dell'O.F.M., dell'I.R.O. (Organizzazione Inter¬nazionale Emigranti), del National Catholic Welfare Conferene e della Pon¬tificia Opera di Assistenza.

E' stato promotore di 150 provvedimenti legislativi in favore dei profughi e membro delle Commissioni Interministeriali per i Danni di Guerra e i Beni Abbandonati dei profughi della Venezia Giulia e Dalmazia.

Ha scritto due libri, nei quali ha raccontato la dolorosa storia dell'Esodo e tutto ciò che per i profughi è stato fatto.

Muore a Roma il 9 giugno 2003.

Flavio Asta Presidente e Webmaster del sito

E-mail: astaf@libero.it

E-mail: astaf@libero.it